Cela fait longtemps que des auteur·e·s veulent créer des mangas à la française. Dès le milieu des années 1990, on pouvait trouver en kiosque des œuvres ressemblant à la bande dessinée japonaise, mais au graphisme et aux récits non maîtrisés, dans un magazine comme Yoko. Toutefois, ce n’est que récemment que le mouvement a pris de l’ampleur, avec des titres qui trouvent un certain succès public, avec des maisons d’éditions dédiées et donc une professionnalisation des « manfrakas ». C’est de type d’ouvrages que nous allons parler aujourd’hui.

Avant de revenir sur l’histoire du manfra et d’en étudier les différents aspects, il est nécessaire d’en établir une définition, ce qui permet de borner le champ de cette conférence. Pour moi, est du manfra toute œuvre édité originellement en francophonie et qui veut ressembler à du manga, ce qui peut aller jusqu’à l’utilisation d’un sens de lecture de droite à gauche. Il s’agit ici d’écarter les bandes dessinées dites « hybrides » (pour ce que ça peut vouloir signifier) comme L’Immeuble d’en face de Vanyda, La Rose écarlate de Patricia Lyfoung ou L'Extrabouriffante aventure des Super Deltas d’Edouard Court. Par bande dessinée hybride, j’entends les BD qui empruntent différents éléments narratifs aussi bien au manga qu’au Franco-belge (sans oublier les comic books) et qui ne sont pas au format « manga ».

La bande dessinée hybride est donc fortement inspirée par le manga, ce qui ne va pas se retrouver obligatoirement dans le dessin mais plutôt dans la narration et/ou les thématiques. Comme déjà dit, nous avons par exemple L’Immeuble d’en face qui a été une des premières œuvres hybrides réalisée par une auteure, Vanyda, qui se réclame de la culture manga et franco-belge. La Rose écarlate est un grand succès de la bande dessinée franco-belge, cependant Patricia Lyfoung revendique ses influences manga. Enfin, L'Extrabouriffante aventure des Super Deltas est une création d'Edouard Court qui met en avant ses influences tant manga que comics et qui fait avec cette série une sorte de manga à la française rendant hommage au shônen manga et aux séries sentai.

Pour cela, nous devons faire ressortir ce qui, pour le grand public, compose les principales caractéristiques du manga. Tout d’abord, c’est le N & B, même s’il existe de nombreuses œuvres en franco-belge ou de comic books qui ne sont pas en couleur et ce depuis des décennies. Il faut aussi un nombre élevé de pages (environ 200). Ensuite, c’est le format : le manfra, sauf exception, se doit d’être au format B6 (125 × 176 mm), voire A6 (105 × 148 mm), jusqu’au A5 (148 × 210 mm). La présence d’une jaquette est un plus indéniable, tout comme le sens de lecture « à la japonaise ». Voilà pour la forme.

Pour le fond, un graphisme plus ou moins copié des mangas shônen ou des shôjo grand public est plus ou moins inévitable (alors que le manga propose une très grande diversité graphique). C’est ainsi que nous rencontrons surtout un dessin que j’appelle semi-réaliste néoténique (avec des – plus ou moins – grands yeux) ou alors comique de type SD (Super Déformé). La narration, grâce à la pagination de l’ouvrage, est aussi d’inspiration manga, c’est-à-dire avec peu d’ellipses et la présence régulière d’enchainements de point de vue à point de vue (d’après l’analyse de Scott Mc Cloud).

Il y a aussi une volonté manifeste des auteur·e·s de faire du manfra. Cependant, il semble que nombre de manfras n’arrivent pas à de débarrasser d’une certaine tendance à être trop verbeux. Outre l’influence de la franco-belge, il y a la nécessité de faire passer un certain nombre d’informations en peu de pages, car les séries font rarement plus de trois ou quatre tomes.

Enfin, il faut aussi la volonté de l’éditeur d’utiliser (au moins en partie) le canal de diffusion des mangas pour vendre ses manfras (diffuseur-distributeur / communication / disponibilité en rayon spécialisé). Ce dernier point est important. Si la prépublication dans une revue spécialisée (papier) ou sur un site web n’est pas indispensable, il faut une démarche « professionnelle » et commerciale effectuée par une structure éditoriale. Néanmoins, il y a toujours des cas discutables. Par exemple, je considère que Cédric Tchao fait du manfra même si Le Grand pélican a été commercialisé par un éditeur généraliste. Cependant, on se situe là aux limites de la présente définition.

J’ai écarté de ma définition du manfra les œuvres que l’on peut trouver dans le domaine du yaoi car si de nombreuses publications sont créées par des auteur·e·s francophones, comme on peut le constater lorsqu’on va à la convention Y/CON, il s’agit quasi-exclusivement d’autoédition ou de structures non-professionnelles. De plus, il s’agit d’un « monde » qui mérite un thème dédié (abordé dans un des numéros de la revue Manga 10 000 images).

Peut-on inclure les collaborations internationales comme étant du manfra, notamment si le scénariste est francophone ? J’aurai tendance à penser que non si l'éditeur n'est pas francophone, que l’on serait plutôt dans le cadre du global manga, dont le manfra est un sous-ensemble s’appliquant à la francophonie. Cela peut être aussi (et c'est souvent le cas) une forme de bande dessinée hybride. Le global manga est à comprendre ici comme catégorisant les bandes dessinées d’inspiration manga et ayant plus ou moins la forme du manga. L’équivalent du manfra pour le monde entier hors Japon / Corée du Sud / Chine donc, c’est-à-dire regroupant les bandes dessinées « manga » réalisées par les Américains, les Allemands, les Singapouriens, les Indiens, etc. Le cas des bandes dessinées asiatiques est particulier. Qu’elle soit chinoise ou coréenne, l’influence du manga y est ancienne et assimilée. Elles ont aussi leur propre éditeurs et auteur·e·s locaux, sans oublier une même une dénomination reconnue ici : manhua ou manwha.

Intéressons-nous maintenant à la jeune histoire du manfra. On en trouve les prémisses au milieu des années 1990 (juillet 1994 pour être précis) dans les petits suppléments de Kameha, la revue de prépublication et de rédactionnel sur le manga des éditions Glénat. Cela s’appelait Kameha Kids et proposait de très courtes histoires dessinées dans un « style manga ». Il y a eu aussi le magazine Yoko, proposant à partir de décembre 1995 et jusqu’à fin 1997 des bandes dessinées plus ou moins travaillées (plutôt moins que plus) à l’influence manga plus qu’évidente (y compris dans sa facette hentai). Ceci dit, on était plus dans le fanzinat que dans de la véritable publication professionnelle dans le cas de Kameha Kids.

Je date la naissance du manfra à avril 2005 lorsque Pika Éditions prépublie Dys de Moonkey, suivi de près par Dreamland de Reno Lemaire dans son magazine Shônen Collection. Les premiers tomes reliés des deux séries sortent en janvier 2006. Il y a aussi le cas du tome 1 de Dofus qui est sorti chez Ankama en octobre 2005. Ce titre est le produit dérivé d’un jeu vidéo, il n’est pas très manga dans son dessin et sa narration, cependant, il est en petit format et en N & B. Surtout, il est revendiqué comme étant du « manga » aussi bien par ses auteurs (Ancestral Z et Tot) que par l’éditeur.

Pik Diary, de Jenny, sort en avril 2006 chez Delcourt, mais pas dans sa collection manga qui est dirigée à l’époque par Akata.Pika continue à creuser le sillon du manfra avec Vis-à-vis de Miya (2007) puis Catacombes de de Vald (2008). Ankama développe sa collection Dofus avec des séries dérivées (Dofus Arena, 2007) et Dofus Monster (2007). L’éditeur roubaisien cible ensuite sans réel succès un public féminin avec Kuma Kuma (2008). Kana se lance dans le manfra via sa collection Made In qui est consacrée aux bandes dessinées asiatiques avec IO Memories de Chris Lamquet en juillet 2007.

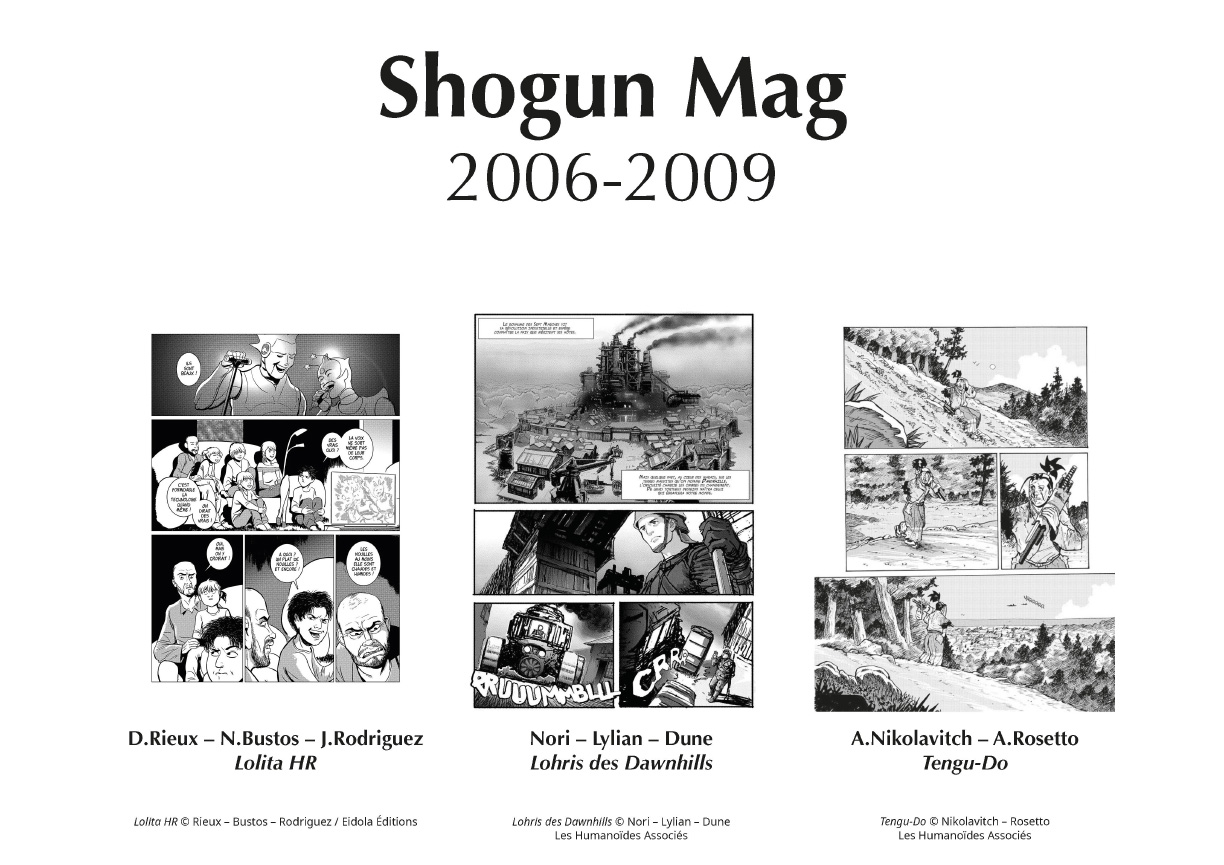

Cependant, c’est du côté des Humanos que le manfra prend une toute autre dimension. Avec la volonté affichée de faire du manga à l’européenne, de mettre en place une prépublication avant de sortir les récits en tomes reliés et surtout un grand nombre de titres proposés en même temps. Le premier numéro de Shogun Mag sort en octobre 2006. Il s’agit donc d’un magazine mensuel de près de 350 pages et contenant une dizaine de séries réalisées sous forme de chapitres à suivre.

Certains titres sortent tous les mois mais tout le monde n’arrive pas à suivre le rythme, ce qui permet un roulement et l’arrivée de nouvelles séries (exemple : Kairi dans le numéro 3 de décembre 2006). Dès avril 2007, les difficultés de trouver son public (et donc de faire des ventes suffisantes) apparaissent au grand jour car il faut attendre deux mois le numéro suivant qui est proposé sous une nouvelle formule : Shogun Shonen d’un côté et Shogun Seinen de l’autre (pour les deux, env. 280 pages, 8 séries dont plusieurs nouvelles). Une tentative Shogun Life (plutôt axée vers un public féminin) a lieu en novembre 2007, sans suite. En 2008, les deux magazines sortent en alternance tous les mois : Shogun Seinen en janvier pour le numéro 4 et, ce qui se révèle être par la suite le chant du cygne, le numéro 12 (la numérotation du magazine originel étant ici suivie) de Shogun Shonen sort en février. Il faut se souvenir que l’éditeur fait faillite à cette période et se retouve de longs mois en redressement judiciaire.

Pratiquement un an plus tard, en février 2009, le magazine réapparait en ligne avec une formule bimensuelle et en lecture gratuite. Avec environ 350 pages virtuelles, ce ne sont pas moins de 16 séries qui sont proposées. Le premier numéro ne contient que des rééditions de premiers chapitres de séries en cours, certainement pour toucher un nouveau public, de nouveaux titres étant promis dès le deuxième numéros. La nouvelle tentative tourne rapidement court puisque fin avril, c’est l’arrêt définitif avec le cinquième opus.

Je vois cinq explications aux échecs qu’ont connus Pika et surtout Les Humanoïdes associés : La période 2008-2012 est une période de retournement de marché pour le manga avec un recul important des ventes. Les titres sont de qualité variable, pour ne pas dire quasiment amateurs dans certains cas, surtout au niveau du dessin, ce qui est compréhensible, les auteur·e·s étant quasiment toutes et tous débutant·e·s. Trop de séries visent un public un peu âgé avec des thèmes parlant surtout à des jeunes adultes. La réussite de Dreamland quand tous les autres (ou presque) échouent s’explique sûrement, outre par des qualités intrinsèques, par le fait que c’est du « pur » shônen-like. N’oublions pas que le public manga, à cette époque, était assez sectaire : seuls les titres d’origine japonaise trouvaient grâce à ses yeux. Enfin, il y a surproduction à cause de Shogun Mag et des différentes tentatives de global manga, par exemple chez Akileos ou Soleil Manga. C’est ainsi que le manfra connaît le même destin que le manhua : arrêts des séries en cours et arrêts de commercialisation.

La prépublication étant définitivement morte, vive la publication directement en volume relié. C’est la société roubaisienne Ankama qui relance le manfra en 2012-2013 par le biais de sa branche édition. L’éditeur était certes précurseur avec Dofus mais il s’agit là d’un cas particulier, c’est-à-dire l’adaptation du jeu vidéo éponyme. Il y a eu aussi Debaser (9 tomes entre 2008-2014, en pause) qui a tous les ingrédients du manfra même si l’œuvre de Raf est éditée dans la collection 619 consacrée aux bandes dessinées dérivées des cultures urbaines, ainsi que des comics actuels.

Ankama récidive avec Wakfu, ou plutôt avec sa version manga, une version BD existant déjà depuis plusieurs années. Comme il s’agit là de l’adaptation de l’autre jeu vidéo à succès de l’éditeur (lui-même issu d’une série d’animation), ce sont les succès de City Hall et surtout de Radiant qui montrent que l’on peut faire du manga à la française et en vivre. Pourtant (ou heureusement), ces deux séries ne sont pas intégrées à la collection manga créée en 2011 et dirigée par JD Morvan. Comprenant (notamment) les mangas Soil, Hitman, La Paire et le sabre, Togainu no Chi, le manfra Appartement 44 et le global manga adaptant le film Le dernier maître de l'air, la collection Kuri n’existe qu’entre 2010 et 2013. Notons aussi qu’Ankama a proposé en 2011 le magazine de prépublication de mangas originaux Akiba (janvier 2011 – août 2011).

City Hall et Radiant ne devaient faire que trois tomes à l’origine. Le succès ayant été au rendez-vous, les deux séries se sont vues prolongées, City Hall atteignant un total de sept volumes (le septième clôturant le deuxième cycle) alors que Radiant est toujours en cours avec un onzième tome sorti en février 2019. City Hall a été décliné en Jeux de Rôle plateau et Grandeur Nature. Il a même inspiré une recette de cuisine, preuve de son impact hors du petit monde de la bande dessinée. Quant à Radiant, il est décliné en animé au Japon dans une version s’adressant à un plus jeune public qu’à l’origine.

Nul ne doute que l’appétit des différents éditeurs francophones a été aiguisé, surtout avec la réussite de l’adaptation en manfra du jeu social en ligne Amour Sucré, un jackpot pour l’éditeur Akileos qui avait tenté l’aventure du global manga avant d’arrêter très rapidement devant les ventes catastrophiques de ses premiers titres. Il y a par exemple Glénat qui se met à investir depuis quelques années sur la création française de manfra, notamment avec VanRah, une autodidacte passionnée par le dessin et extrêmement douée, ainsi qu’avec Izu, pseudonyme de Guillaume Dorison, ancien directeur de collection du magazine Shogun Mag et scénariste de plusieurs manfra et bandes dessinées franco-belges (sous son nom) chez différents éditeurs. Ce n’est pas pour autant qu’Izu, avec Shonen, dessinateur de plus en plus confirmé, réussi à trouver à chaque fois le succès, à l’exemple de Lords of Kaos, titre publié par Pika et interrompu au bout de deux tomes. En effet, l’éditeur peine toujours à renouveler le succès de Dreamland mais ne désespère pas d’y arriver en 2019 avec Everdark.

C’est autour du mitant des années 2010 que l’on voit arriver une nouvelle vague d’œuvres relevant du manfra. Dara, connu pour son Appartement 44 chez Ankama, réussi à placer une série chez un des plus importants éditeurs BD, Casterman, en dehors de la collection manga de ce dernier. Ki-oon, l’éditeur de manga indépendant bien connu pour la qualité de son travail se lance dans la création française avec le professionnalisme qui le caractérise. C’est ainsi que Shonen montre ses remarquables progrès en matière de dessin dans sa série Outlaw Players (toujours en cours, 7 tomes depuis 2016). Cependant, le nouveau succès du moment est Ki & Hi qui réussit l’exploit de rejoindre les plus gros succès en manga. Avec 190 000 exemplaires des tomes 1 et 2 vendus en 2017, le titre est au portes du top 10 annuel, mais avec seulement deux volumes. Le record d’Amour sucré est très largement battu. Toute la puissance des réseaux sociaux, et notamment de YouTube, s’exprime ici car ce n’est pas la qualité de l’œuvre – très relative – qui a pu être le moteur principal des ventes. À l’inverse, c’est un flop commercial absolu que connait Akata avec Les Torches d’Arkylon, série immédiatement stoppée après un seul tome et disponible en autoédition par son auteur pour la suite.

Cette vague s’amplifie tout naturellement avec l’arrivée sur le marché du manfra de nouveaux éditeurs, créés ex nihilo pour commercialiser des titres à la qualité variable. Si H2T et E.D Édition ont une démarche professionnelle, manifestement réfléchie, en proposant une prépublication en ligne toute ou partie gratuite débouchant ensuite sur une sortie imprimée de qualité distribuée en librairie spécialisée, les éditions Olydri et Yüreka sentent plus l’amateurisme pour leur manfra, ce qui ne doit pas préjuger de l’avenir, étant donné qu’il est toujours difficile de se lancer, surtout lorsque l’on vient du monde de la vidéo communautaire en ligne comme c’est le cas pour Olydri. E.D Édition a été créé en 2011 pour publier le travail d’Emeric et Damien Chazal, les deux frères passionnés de mangas n’ayant pas pu percer au Japon comme ils l’espéraient. Head-Trick rencontre un certain succès sur Internet, ce qui leur permet de se lancer dans l’aventure de l’édition. Le succès des ventes papier (plus de 15 000 exemplaires de la série ont été vendus entre 2011 et 2013) a permis de décliner l’univers de la série en plusieurs produits dérivés, ce qui permet de rentabiliser encore plus l’ensemble.

La maison d’édition H2T (Hydre à 2 Têtes) est créée en mars 2016 par Ludivine Gouhier et Mahmoud Larguem (de retour en France après avoir tenu durant 7 ans un manga café à Montréal) en ayant pour but de proposer des créations originales sur un site dédié où chaque chapitre peut être lu pour une somme modique. Une fois qu’il y a suffisamment de pages, un tome peut être alors imprimé et diffusé en librairie. Proposant du manfra, du global manga mais aussi du manga, sans oublier du simili franco-belge, l’éditeur a basé son modèle économique sur une sorte de micro réseau social entre les auteur·e·s et leur lectorat reposant sur un site et des rencontres sur des salons et conventions. Leur capacité à proposer des séries de qualité a éveillé l’intérêt de Hachette, qui en a fait un label adossé à Pika Édition en mai 2018 certainement pour rattraper le retard pris par sa branche manga dans la création francophone (ce qui est un comble pour un précurseur).

L’année 2018 voit s’amplifier le mouvement du manfra, notamment sous l’impulsion de Glénat qui continue à proposer de nouveaux titres. Avec quatre lancements l’année dernière dont Versus Fighting Story sur un scénario de l’incontournable Izu, Mortician de l’auteure maison VanRah et de Tinta Run de Christophe Cointault, l’éditeur grenoblois a passé la vitesse supérieure. De son côté, outre son développement dans le manfra grâce au rachat de H2T, Pika espère beaucoup du cousin de Reno avec Everdark de Romain Lemaire qui vient juste de débuter. Ankama, qui n’a jamais quitté le domaine, même après l’arrêt de sa collection manga et de son magazine de prépublication, lance en février 2018 Talli, fille de la lune, un manfra de Sourya Sihachakr, déjà dessinateur pour une série du label 619. Prévue en cinq tomes, il s’agit d’une œuvre assez éloignée de ce que publie l’éditeur roubaisien. L’élan pris en 2018 est tel que les régions d’outre-mer sont présentes. Il y avait bien eu Caraïbéditions il y a une dizaine d’année, avec deux tentatives pour autant d’échec. Il y a surtout Redskin de Staark édité par Des bulles dans l'océan, une grande librairie basée à Saint-Denis sur l'île de La Réunion. Le lectorat manga y est très développé, ce qui rend viable un projet local.

Ce qui est le plus frappant dans la majeure partie des titres qui sortent depuis quelques années est la maitrise graphique qu’ont dorénavant les auteur·e·s. Cependant, souvent, il reste à améliorer la narration qui reste trop verbeuse, trop franco-belge et à mieux travailler la mise en page qui peut manquer de virtuosité. Nul doute que lorsque le marché sera suffisamment développé pour pouvoir absorber toutes les bonnes séries, il sera possible d'étoffer le récit sur plus de tomes et avoir ainsi plus de temps pour mettre en place l’univers et les personnages de l’histoire.

En effet, sur les trois exemples donnés ci-dessus, nous noterons l’omniprésence des bulles de dialogues. Cela s’explique car les auteur·e·s ont peu de temps (en nombre de volumes) pour mettre en place leur univers et présenter les personnages. Il est donc nécessaire d’aller beaucoup plus vite dans la narration. De plus, en bande dessinée franco-belge, il y a une culture de la bulle omniprésente, où les auteurs usent et abusent des dialogues ou des récitatifs, l’influence de Tintin et Black et Mortimer se faisant toujours sentir. Il est permis de penser que cet héritage se retrouve chez les auteur·e·s de manfra, même s’il s’agit de fans de mangas avant tout. C’est à mon sens, le principal souci actuel, qui est un frein au développement du manfra auprès du public manga.

Il y a une raison économique à ce manque d’espace pour s’exprimer. Il faut dire que, souvent, le contrat est signé pour un one-shot ou pour trois ou quatre tomes. De plus, dans l’idéal, il faut sortir un tome tous les six mois, or quand on est seul, réaliser 180 à 200 pages représente un travail énorme. Il faut concevoir l’histoire, écrire le scénario, concevoir la mise en page, et dessiner les planches. Si on veut pouvoir en vivre, on se retrouve à travailler comme un auteur au Japon, c’est-à-dire 6 jours sur 7. Surtout, il est quasiment impossible, pour des raisons financières, d’avoir une personne pour vous assister professionnellement. Il est plus coûteux de faire du manfra que d’éditer un manga pour des ventes qui ne seront pas meilleures, bien au contraire, la plupart du temps. Une avance sur droits pour un tome va souvent entre 4 000 et 6000 euros pour un manga, somme qui ne permet pas d’en vivre si on doit réaliser un manfra, même sur six mois. Résultat, un certain nombre d’auteur·e·s de manfra ont une autre activité professionnelle à côté, ce qui ne peut que nuire à la qualité du travail proposé.

Les éditeurs francophones sont conscients de ce problème et certains d’entre eux cherchent à augmenter les avances sur droit. Il faut dire que le manfra trouve de plus en plus un public et les séries à succès sont de plus en plus nombreuses. Depuis quelques années, les lectrices et lecteurs de mangas sont moins sectaires, moins réfractaires aux œuvres qui ne viennent pas du Japon, ce qui donne un espoir de développement au manfra, ce qui explique aussi la déferlante actuelle.

Une caractéristique du manfra, qui n’apparait pas clairement dans cette conférence, est la diversité des profils, avec une présence accrue des femmes, ainsi que des jeunes issus de l’immigration. Cela change agréablement de la bande dessinée franco-belge où la diversité ne règne pas en maitre, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, derrière les nombreux pseudonymes et label, nous pouvons trouver autant de profils différents qu’il y a d’auteur·e·s mais aussi de responsables éditoriaux.